Le "tiequar"

L'envers du décor

3481 ZL 44 chronique d'une voiture perdue, ou l'envers du décor...

Les lieux

Les quartiers des Hauts de Rouen sont situés sur un plateau surplombant la ville. Peuplés de 18000 habitants, ils représentent environ 20% de la population totale de la ville de Rouen. Le « quartier » est en réalité composé de plusieurs quartiers qui ne sont pas connus de la plupart des habitants de la ville: les Sapins, les Vieux-Sapins, le Châtelet, la Lombardie, la Grand-Mare. En réalité la plupart des gens, étrangers à ces « quartiers », appellent l’ensemble spatial : « les Sapins » ou encore « Les Hauts de Rouen »; ce qui évidemment pose des problèmes de référencement géographique quand quelqu’un cherche son chemin. Des dénominations qui produisent une impression de flou de l’espace, d’indifférenciation de toute cette partie de la ville. Il y a une différence, dans la nomination et la structuration de l’espace, en fonction de son statut: habitant ou non-habitant. Les différentes perceptions du « quartier », selon les individus, pourraient être mises en relief à travers l’exercice de cartographie mentale, manière de géographie spontanée. On se rendrait alors compte, en demandant à des individus du « quartier », comme à ceux étrangers à ce même « quartier », d’en faire une représentation cartographique de mémoire (un plan des lieux) pour rendre compte de l’espace vécu ou non-vécu, des différences de perception entre individus, et pour le cas qui nous intéresse entre groupe d ’individus; c’est à dire entre ceux du « quartier » qui nomment chaque quartier par leurs noms, et les autres qui le désignent d’un terme global comme « les Hauts de Rouen ». « Confronter l’espace intériorisé et l’espace réel permet d’en montrer les déformations ( dans la perception) »[1]. La façon de cartographier mentalement et de nommer un même lieu pourrait être en corrélation. C’est justement sur cette différence de façon de nommer et donc de structurer mentalement l’endroit que l’on distingue les habitués du « quartier » des autres, car les habitants de ces quartiers insistent tous, pour différentes raisons, pour nommer les quartiers précisément; prenant dans le même temps plaisir à rappeler une certaine dimension historique du « quartier »[2], et faisant ainsi des distinctions spatiales proprement invisibles à l’œil du nouveau-venu et encore moins à ceux qui ont déjà envisagé l’espace sous une forme homogène, unifiée, par une appellation unique et globalisante.

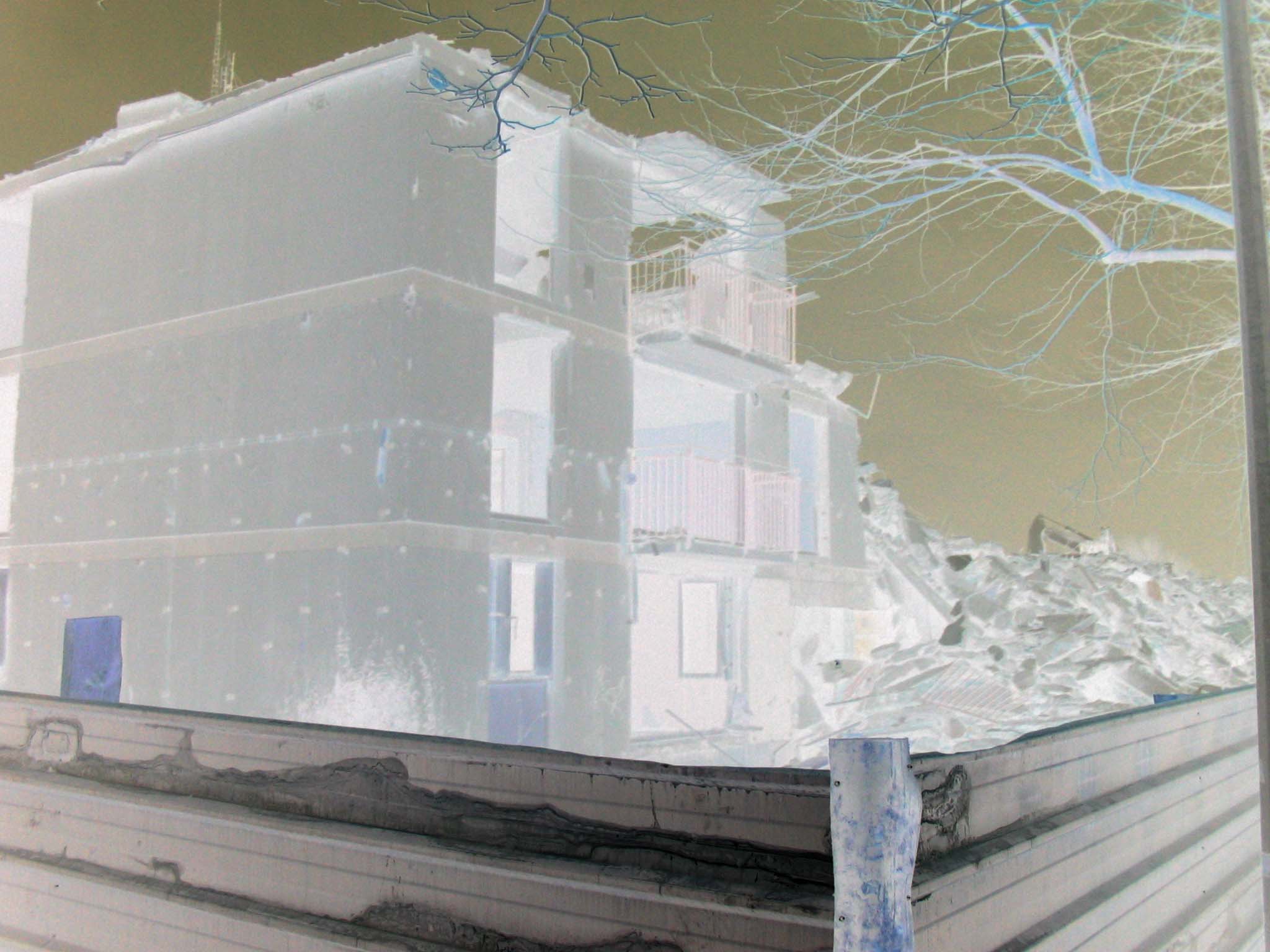

Tous ces quartiers sont accolés. Toutefois trois ensembles se distinguent dans l’espace et surtout s’y sont succédés dans l’histoire urbaine. Ainsi les Vieux-Sapins sont-ils une extension des faubourgs de Rouen. Puis se sont construits les Sapins à la fin des années cinquante. Ont suivi les quartiers du Châtelet et de la Lombardie. Le quartier de la Grand-Mare et ses pavillons ayant été construits en dernier. Avant la construction du Châtelet, de la Lombardie, ou de la Grand-Mare, l’espace du plateau des « Hauts de Rouen » était forestier et agricole. Ainsi le quartier de la Grand-Mare tient-il son nom de la mare d’une ferme qui était située à l’emplacement où s’est construit le quartier. Une ancienne habitante de la Lombardie, de 46 ans, me racontait comment enfant elle se rendait, avec ses amis, dans la forêt pour s’amuser; et comment elle avait vu, un jour, les bulldozers commencer la construction du « nouveau » quartier de la Grand-Mare. Momo, 47 ans, un habitant du Châtelet, se délecte, lui aussi, à nous raconter, comme une révélation, les moments de son enfance où il allait chercher les mûres, framboises et autres fraises sauvages aux alentours; précisant qu’aujourd’hui quand il le raconte plus personne ne le croit. Beaucoup des premiers habitants aiment à se rappeler cette période bucolique.

[1] Le Gras Corinne « Les représentations sociales de l’espace d’une commune de banlieue: Le Grand-Quevilly », L’information géographique, n°2, année 1988, pp 90-98. Voir également sur la cartographie mentale Le Gras Corinne, La cartographie mentale, une approche méthodologique. Le cas du Grand-Quevilly, mémoire de maîtrise de géographie, université de Rouen, Novembre 1987 ; étude faite sur une commune de l’agglomération rouennaise: Grand-Quevilly.

[2] Il en va de même quand les habitants rappellent, à ceux qui ne l’ont pas connu, l’emplacement des anciens immeubles démolis à l’époque du DSQ (programme national de Développement Social des Quartiers). Une dimension historique chère aux habitants qui a été habilement exploité par les responsables du GPV ( Programme national du Grand Projet de Ville, visant à l’amélioration de l’habitat dans les quartiers dit défavorisés) qui en faisant un petit journal d’information propose une double-page avec une photo du quartier actuelle et une autre accolée du quartier dans les années soixante. Le tout semblant vouloir construire une conscience historique du quartier dominé la plupart du temps plus par un sentiment de stigmatisation que d’historicisation. Un moyen pour tenter une revalorisation de ce territoire.

Un extrait de reportage sur la régie de quartier des hauts de Rouen qui vise à offrir un travail à des chômeurs de longues durée. Pour ceux qui ont écouté le doc su la voiture perdue sur les hauts de Rouen, Joseph qui participe à ce reportage et qu'on entend nettoyer la voirie, travaille précisément à la régie de quartier.

A écouter un reportage (extrait d'une série de quatre reportages) autour de la visite du maire sur ce quartier en 2002.Il souhaitait rencontrer les habitants, nous aussi...

Après 29 ans de politique de la ville alors que l'on a jamais donné autant d'argent pour les quartiers populaires, la population des quartiers dits " défavorisés" est loin d'avoir un avis favorable sur la politique. 29 ans de politique de la ville qui ont donné jour au Grand projet de Ville (GPV), programme national d'amélioration et de réhabilitation des quartiers populaires, dont la commune de Rouen bénéficie avec un budget de 64 millions d'euros dédiés en 2002 pour 6 ans. Et pourtant 29 ans de politique de la ville qui sembleraient s'être soldés par 29 ans d'oubli. A la suite de la visite du maire dans le quartier en 2002, j'ai rencontré quelques minutes après le passage de l'édile, les bénévoles de la banque alimentaire du quartier. Ils se réjouissent des subventions de la mairie pour leur association, mais quand on leur rappelle leur qualité d'habitant du quartier, le ton change et le couperet tombe sur l'absence de la politique et de ses protagonistes sur le "quartier"; l'étalage se fait en désillusion passée et future.

Deuxième extrait de la visite du maire